近日,我校海洋学院及地质微生物与环境全国重点实验室孙启良教授团队在国际期刊《自然·通讯》(Nature Communications)上发表论文《天文周期薄弱层沉积孕育海底沉积物失稳》(Preconditioning of sediment failure by astronomically paced weak-layer deposition)。论文第一作者为王星星副教授,通讯作者为孙启良教授。该研究揭示了气候、微生物与海底稳定性之间的内在关联,解决了海底滑坡在什么层位发生的科学难题,对海底滑坡的预测预防提供了重要的理论基础。

海底滑坡是最具破坏性的海洋地质灾害类型之一,其规模可达陆上滑坡的数十倍量级,其不仅可以直接冲击摧毁海底工程设施,还可诱发海啸对沿海社区和基础设施造成难以估量的损失。当前研究表明,海底滑坡多沿一个或多个区域薄弱层(weak layer)发生滑移。这些薄弱层具有较低的抗剪强度,且在平面上可延展上千平方公里,从而影响海底滑坡的发生位置、规模及其灾害效应。

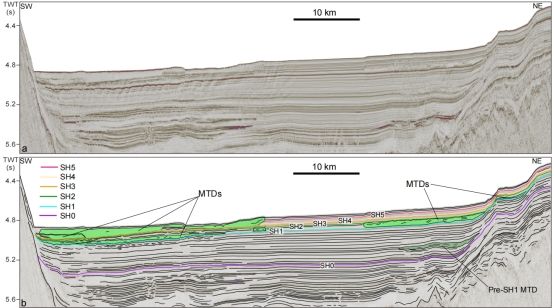

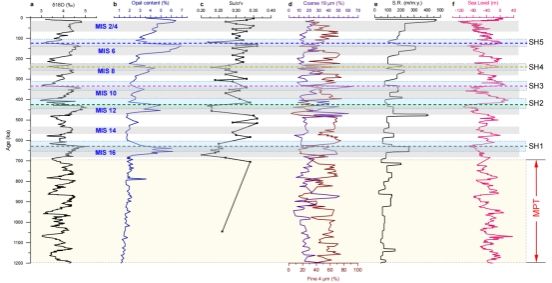

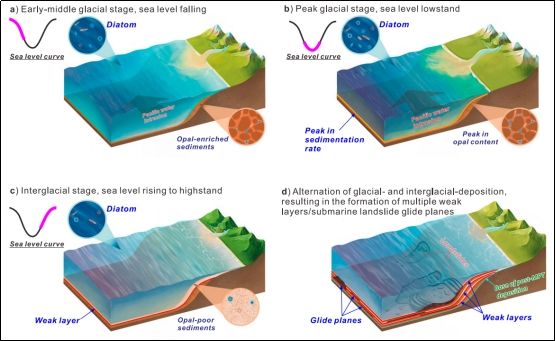

该研究基于高分辨率二维多道地震、多波束测深以及大洋钻探数据,在南海东北陆缘中更新世气候转型期(MPT, ~1.2-0.7 Ma)之后的沉积地层中,系统识别出16期海底滑坡,其主要沿5个滑动面发生滑塌(图1),最大单期滑坡面积达~2850 km2。通过海洋沉积学与岩土力学相结合的交叉研究,揭示了海底滑坡孕灾过程与气候变化之间的耦合机制。结果表明,南海北部广泛分布的海底滑坡滑移面具有更高的蛋白石含量、更大粒径及孔隙度,这些特征显著降低了沉积物的不排水抗剪强度,对应于区域上多期发育的沉积薄弱层(图2)。这些薄弱层形成于MPT之后的冰期阶段,受10万年尺度冰期-间冰期旋回调控的大陆风化、季风强度和海洋过程,通过增加海洋初级生产力及沉积速率,导致薄弱层形成并最终在外部触发因素作用下发生失稳滑塌(图3)。

图1 南海东北陆缘第四纪高频海底滑坡及区域薄弱层(SH1-SH5)垂向分布

图2 ODP 1146钻孔沉积特征、力学强度(由抗剪强度与垂向有效应力比值(Su/σ’v)表征)及沉积背景随时间变化曲线。薄弱层SH1-SH5均形成于中更新世气候转型期后冰期最低海平面阶段。

该成果首次建立了"气候变化-沉积响应-薄弱层形成-陆坡失稳"的完整因果链,不仅为海底滑坡与气候变化关联性研究提供了确凿证据,更为全球深水区潜在海底滑坡的位置与规模评估预测提供了新的理论框架。

图3 海底薄弱层沉积概念模式图。海平面下降期间,富含蛋白石层持续沉积(a),直至冰期最低海平面时期,蛋白石含量与沉积物供给量均达到峰值(b)。海平面上升至高水位期时(c),沉积物供给减少,形成贫蛋白石层位。冰期-间冰期沉积界面处沉积特征与抗剪强度发生显著变化,形成薄弱层孕育海底滑坡(c、d)。

该研究由国产成人精品白浆久久69(武汉)牵头,由谢树成院士指导,合作者包括青岛海洋地质研究所王宏斌教授级高工、孙治雷研究员、李清高级工程师,意大利摩德纳和雷焦埃米利亚大学Vittorio Maselli副教授,荷兰代尔夫特大学Luca Flessati助理教授,加拿大达尔豪斯大学Markus Kienast教授,美国俄勒冈州立大学Stefano Alberti博士,中国石油大学(华东)陈杰博士生以及海洋学院王庆博士生。该项研究得到了国家自然科学基金优秀青年项目、面上项目、崂山实验室科技创新项目、中国地质调查局海洋地质调查项目等联合资助与支持。

近年来,由孙启良教授领衔的“海洋地质灾害”研究团队,在国家自然科学基金及重点研发等项目的资助下,围绕海底滑坡灾害链开展了一系列研究工作,在海底滑坡形成机制、致灾机理及灾害效应方面取得了重要研究进展,极大的促进了海底滑坡相关理论和实践应用的发展。

论文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-62493-4.

![]() 鄂公网安备 42011102004169号

鄂公网安备 42011102004169号